President column社長コラム

社長ブログ 科学ネタのあれこれ~その3「太陽光」

社長ブログ 科学ネタのあれこれ~その3「太陽光」

こんにちは、豊田周平です。科学オタクである私からの科学ネタをシリーズに分けてまたお話させてください。今回は太陽光についてです。

一応、光の専門家なので、いろいろなとことで光についての講演をすることがあるんですが、講演でいつも必ず使う「太陽は偉い!」というスライドがあります。人工光(電球、蛍光灯、LED、レーザー等)を使ったり、使い方を提案する前に太陽の偉大さをわかってもらいたいからこのスライドを出します。

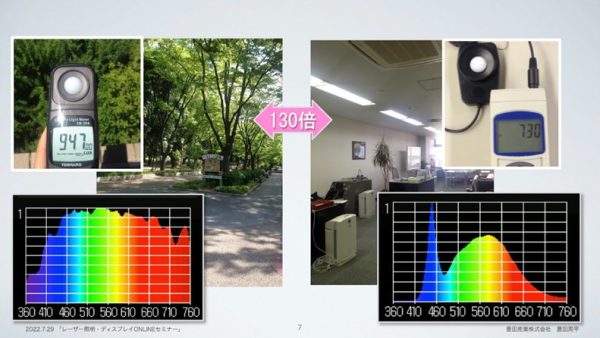

この一枚で太陽のありがたさ、凄さがわかるのではないでしょうか。

この画像は、昼間の屋外とオフィスでの光の量(照度)と光の波長分布を測定したものです。

太陽の光はまず圧倒的に明るいこと、そして紫〜赤までの光波長が均一にそろっていることがわかります。この明るさを人工光で得ようとするとたくさんの照明器具と多くの電力が必要です。

<生物と太陽光>

動物も植物も長い間にわたって太陽光の元で進化してきました。なので、自然のなかでは太陽の光が一番いろいろなところで都合があうのです。

生物にとってこの太陽の光の元が1番具合がいい様になってきているはずです。

<紫外線>

もちろん太陽には有害な紫外線も含まれていますが、動物も植物も紫外線があたるとその影響を防ぐ様になっています。

JPC関西でのプロジェクトで「ある波長の紫外線を植物に当てると抗酸化作用のあるポリフェノール系が増える。」と言う研究結果が得られています。(当てすぎると死んでしまいますが)これは植物が自らを守るための機能として持ち合わせていると考えています。もちろん動物でも同様のことがあるはずだと考えています。

私見ですが植物工場では、成長と光合成のために赤色と青色の光だけを使って栽培をしていますが、路地ものと味や成分が同じであるとは思えません。

これは有害な紫外線から守るために生物が進化の過程で獲得した機能なんだと思っています。

<幸せホルモン>

人間も光を浴びることにより幸せホルモンの一つのセロトニンが分泌されることがわかっています。その効用はいろいろ研究されていますが、活力Upや抵抗力が増すなどといったことは皆さんも感じられているのではないでしょうか?

後の照明のところで紹介しますが、サーカディアンリズムと言われている光の色と人間の生理との重要な関係もあります。